Mon premier contact avec cette variété remonte au 5 juin 2019 où je reçois un courriel d’une résidente de Sainte-Luce-sur-mer (appelée officiellement Sainte-Luce), une municipalité située dans le Bas-Saint-Laurent au Québec. Elle m’explique cultiver un haricot particulier reçu d’un jardinier de son village, Joan Roig-Gener (1923-2014) et originaire de Vila-seca en Catalogne. Leur lien d’amitié s’est développé au fil des décennies grâce au jardinage et, avec le temps, il est devenu son mentor. Elle ajoute qu’il cultivait une foule de plantes peu traditionnelles dans ce coin du pays comme l’artichaut, la rose de thé, l’aubergine, etc. S’il se révèle généreux de ses connaissances horticoles et de ses légumes, au contraire, il est peu enclin à partager ses semences.

Par contre, lors d’une visite, alors qu’il s’apprête à fermer l’un de ses derniers potagers, il lui fait cadeau de quelques graines de haricot dit « Moda »… et de l’histoire qui l’accompagne. De mémoire, il lui révèle qu’il aurait été cultivé en Catalogne par son père Cosme avant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Il lui montre aussi comment choisir les plus belles gousses pour la reproduction. Elle résume :

Monsieur Roig choisissait toujours avec soin les graines qu’il plantait. Je l’ai fait avec lui pour les Coco et les Moda. Il ne gardait que les cosses parfaites, avec 7 graines, les faisait sécher et ne conservait que les plus belles. Ce que je fais maintenant.

Elle regrette aujourd’hui de ne pas lui avoir posé la question: comment ses semences sont-elles parvenues jusqu’au Québec ?

En effet, ayant déménagé à Sainte-Luce avec sa conjointe, Odette Marchand, dans les années 1970, monsieur Roig-Gener a vécu plusieurs années en France avant d’émigrer à Montréal en 1957. Il correspondait souvent avec des membres de sa famille restés en Catalogne. Il y est même retourné dans les années 1990. Se les a-t-il procurées chez des parents ou amis là-bas ? Les cultivait-il vraiment depuis son arrivée au Canada ? Comment ont-elles pu conserver leur pouvoir de germination ?

Bref, la question restera sans réponse car l’homme s’est éteint avant de révéler ce secret. C’est ce qui ouvre peut-être la porte à la fameuse légende. Pour des précisions, continuez la lecture.

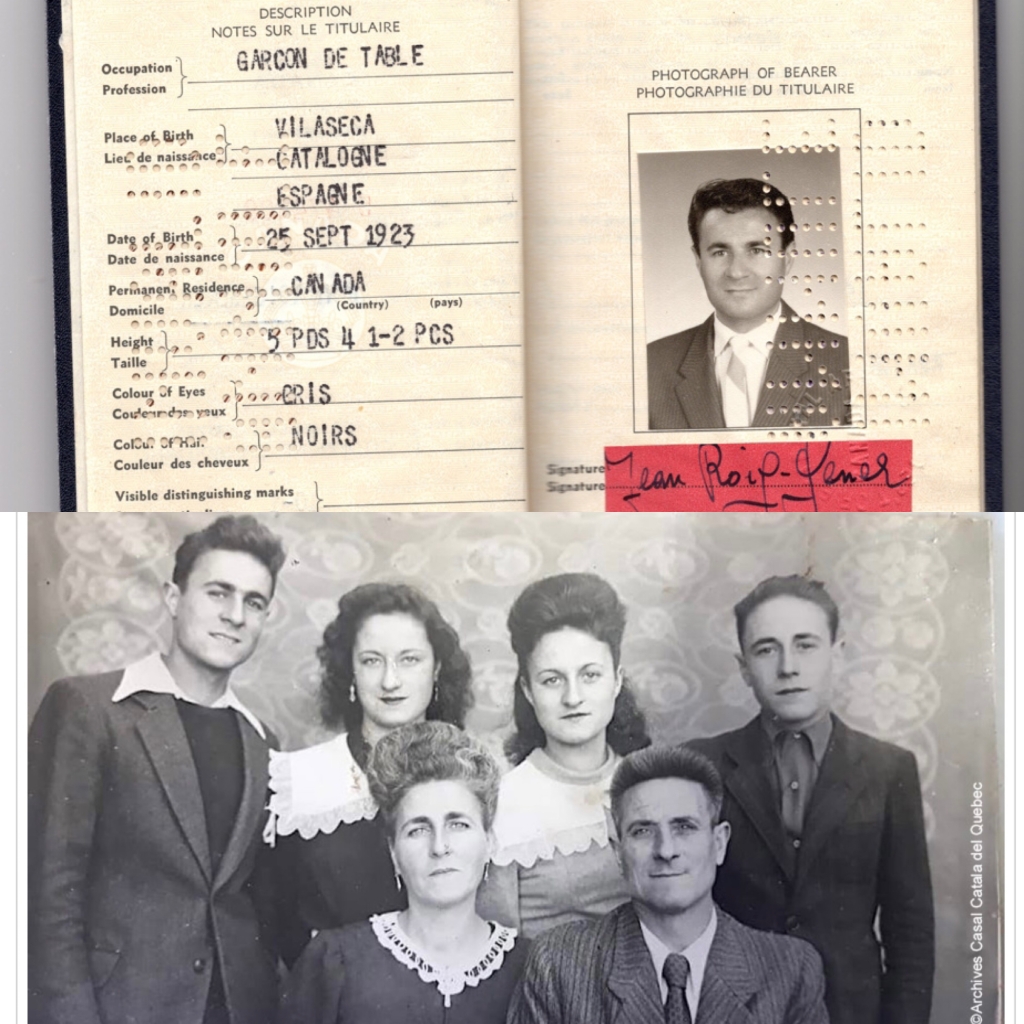

Image du bas: photo de famille des Roig-Gener. En haut (de gauche à droite): Joan, Laiette, Evidine et Rolando. En bas (de gauche à droite): mère Raimunda et père Cosme. Photo prise dans les années 1940.

Ainsi, vers la fin de sa vie, veuf et sans enfant, il désire retourner vivre en Catalogne. En 2013, son amie luçoise et son conjoint l’aident en le mettant en contact avec le Cercle culturel catalan du Québec où il fait la connaissance d’Èric Viladrich, vice-président de l’organisme. Monsieur Viladrich et un ami le visitent à sa maison de retraite du Bas-du-Fleuve car fascinés par son histoire. Il leur mentionne qu’il a dû fuir son pays natal à l’âge de 16 ans (1939) lors de la guerre civile qu’on nommera dans les livres d’histoire « l’exode des Républicains ». Il leur raconte également les grandes lignes de sa vie. Monsieur Viladrich lui parle notamment du haricot Moda que son amie vient de lui montrer dans son potager. Monsieur Roig leur précise alors qu’il s’agit du « Alta de moda ». À ce moment-là, rien n’éveille leurs soupçons qu’il puisse s’agir d’un cultivar disparu.

Malheureusement, les complexités bureaucratiques et la santé chancelante de monsieur Roig-Gener rendront son projet de retour en Catalogne impossible. Il meurt l’année suivante avant de le réaliser. L’aventure pourrait se terminer ici. Une fin un peu « pouich » non ? Mais, elle cache une suite.

En effet, dans le but d’éclaircir l’histoire du haricot et rendre hommage à son mentor, l’amie luçoise contacte à nouveau monsieur Viladrich. Après discussions et échanges de courriels avec d’autres membres du Cercle culturel catalan du Québec, ceux-ci prennent conscience qu’il pourrait peut-être s’agir d’un ancien haricot catalan dit « paysan » très cultivé à l’époque, mais disparu depuis 90 ans. Heureusement, en 2015, grâce au savoir-faire de préservation enseigné par son vieil ami, elle pu envoyer à monsieur Viladrich quelques spécimens qui les enverra à son tour en Catalogne au chercheur Jordi Puig Roca. Coordonnateur de l’Espigall et chercheur en sciences de l’environnement aussi spécialisé dans le changement climatique et environnemental global, il valide leur authenticité. Voici justement ici-bas, une traduction du rapport du chercheur écrit en janvier 2017 décrivant en détail les caractéristiques de la plante.

La plante est de croissance indéterminée et grimpante. Elle présente un développement initial peu vigoureux. De l’émergence à la floraison il y a 64 jours. Les fleurs possèdent des ailes et des étendards blancs avec des tonalités roses. La graine est elliptique légèrement réniforme pleine et de couleur beige avec un point d’incision marron obscur. Les gousses sont vertes, de section elliptique, avec un fort degré de courbature. La longitude de la gousse est de 22,1 cm. Elle ne présente aucun fil de suture ventrale. La section présente une longitude transversale de 1,4 cm. Elle présente une moyenne de 5,2 graines par gousse. Elle se consomme préférablement tendre.

Variété qui, selon la documentation historique, était très commune à plusieurs points du littoral et prélittoral catalan, mais qui a totalement disparu.

Au niveau organoleptique, la variété présente un potentiel très élevé puisqu’elle est sucrée, peu fibreuse et de grande taille. Voilà pourquoi on parle d’une variété intéressante à réintroduire dans les circuits commerciaux à échelle locale.

Devant cette trouvaille, l’organisme s’est attelé en 2021 à la multiplication des semences, pour qu’à la fin de l’année, elles soient distribuées à quelques agriculteurs catalans pour une multiplication à grande échelle. À la fin 2022, l’objectif des responsables sera d’en faire bénéficier le plus grand nombre de gens possible en le réintroduisant dans sa terre d’origine. Anton Montsan, technicien et docteur en microbiologie de l’Espigall, avance l’hypothèse que « … sur le sol canadien, ce haricot devait certainement être plus grand et sa qualité gustative beaucoup plus douce « . Suite à cette déduction, les deux chercheurs se posent la question : le haricot « Alta de moda » doit-il être considéré comme une variété locale de la zone du Québec ou de la zone ibérique ?

Et la légende dans tout ça? C’est justement le chercheur Jordi Puig Roca qui la propose dans son rapport:

Grâce à la persévérance d’un Catalan exilé (Joan Roig Gener -Vila-seca, Catalogne 1924 / Rimouski, Québec 2014) qui les a reproduits, ces haricots ont été conservés dans sa terre d’adoption, le Québec, où cette variété a été cultivée pendant des décennies jusqu’à son retour en Catalogne, en 2016, pour sa caractérisation.

Peu importe le ou les chemins empruntés par ce haricot, son apprentie considère que, d’une certaine façon, son vieil ami catalan a pu rentrer à la maison et sauver une petite partie de la biodiversité mondiale. Pour ma part, grâce aux semences qu’elle m’a fait parvenir en 2021, j’enverrai un lot à la banque de semences canadiennes afin de contribuer moi aussi à la mémoire de l’homme et pour la sauvegarde de ce patrimoine immatériel.

Pour en savoir davantage sur la vie de Joan Roig-Gener, consultez les articles de La Presse du 8 août 2021, l’Agri du 21 mai 2021 ou encore cette vidéo ici-bas.

Pour les personnes intéressées à cultiver cette variété, j’offrirai en 2022 des semences via le catalogue en ligne GRATUIT de semences patrimoine Canada [nombre de semences très limitées]. Aucune vente personnelle directe. C’est ma manière de contribuer au rayonnement de cet organisme de bienfaisance pour la protection qu’ils en feront. Vous souhaiteriez à votre tour protéger ce cultivar unique ? Contribuez financièrement à sa préservation via leur programme d’adoption. Une adoption complète [au prix de 250 $] permettra de le protéger pour toujours.

Je tiens particulièrement à souligner l’aide de Louise Proulx dans la rédaction de ce texte et pour ses photographies uniques. Comme témoin privilégié et ange-gardienne, je lui suis reconnaissant pour sa patience, son temps et son sens de la justesse pour remettre en place la chronologie des événements. En lisant, vous l’aurez reconnu comme « l’amie ». Avec humilité, elle a tenu à laisser tous les honneurs à la générosité du légume et à celui par qui tout à commencé, Joan Roig-Gerner. Pour la postérité, elle mérite une mention toute spéciale.

REPRODUCTION DES PHOTOGRAPHIES INTERDITE SANS LE CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNÉES.